小莉(化名)小时候不慎摔伤,导致前额出现一处凹陷性瘢痕一直没有处理,长大后在面部正中遗留了明显的凹陷,上学期间曾多次到各个医院就诊,但医生告知凹陷性瘢痕没有特别好的治疗方案,对其一直造成困扰,最近她了解到“PRP技术”可以解决,抱着试一试的心态向应城市人民医院医疗美容科咨询,得知该院在医疗美容领域关键技术支持——生物实验室已投入使用,目前已开展多例疤痕修复,并取得良好效果。

美容咨询

小莉上午就诊,当天下午就完成了治疗,对修复后的效果非常满意。

据应城市人民医院医疗美容科主任李腾介绍:“PRP”也叫富血小板血浆技术,通过抽取本人血液通过生物实验室提纯后,将富含血小板的血浆注入皮肤真皮层中,在皮肤医学尤其是美容、抗衰老领域大有可为,包括可应用于面部年轻化,毛发再生以及改善皮肤皱纹、皮肤松弛、毛孔粗大、肤色暗黄,创伤或座疮等引起的凹陷性疤痕、色素沉着、色斑、黑眼圈、过敏性皮肤问题和抗皮肤老化效果显著。

“PRP”准备

“PRP”是近年来在美容、抗衰老、医学康复等多个领域新兴的一项科学技术,是通过特定方法从自体血液中提取富含血小板和生长因子的高浓度血浆注入真皮层,其活性的“PRP”内蕴藏着多种生长及修复因子,通过刺激大量胶原蛋白、弹性纤维等细胞组织的产生,可有效促进皮肤多个组织的生长及重新排列。

在接受“PRP”激活细胞的疗程后,一般于数周至1个月内可见肌肤质地有多方面的改善,包括弹性、光泽度、紧致度和细腻等不同程度的改变,让肌肤焕发青春光彩。

采制血浆(一)

“PRP”在医疗美容领域的主要用途

1. 皮肤抗衰老

“PRP”可联合玻尿酸进行面部填充,解决额头、太阳穴、面颊、苹果肌、泪沟、鼻唇沟等部位的凹陷或深度皱纹问题,也可直接进行面部注射,全面改善面部皱纹,如抬头纹、川字纹、鱼尾纹、眼周细纹、法令纹、嘴角皱纹及颈纹等。

2. 改善肤质

“PRP”富含的活性因子能够加速肌肤微循环,从根源补充养分,促进新陈代谢,全面改善肤质和肤色。它不仅能控油补水、缩小毛孔,还能使肌肤变得白皙细腻且富有光泽。

采制血浆(二)

3. 瘢痕修复

血小板内大量存在的生长因子及成纤维细胞可以促进胶原蛋白和弹性纤维的生成,在皮肤再生方面起到非常重要的作用。当“PRP”注入肌肤后,其中富集的生长因子能够有效促进组织再生,对凹陷性疤痕和组织缺失具有修复作用。

4. 淡化色斑与黑眼圈

“PRP”能够改善炎症后色素沉着、晒斑、红斑、黄褐斑等多种色斑。通过促进组织再生,减少色素沉积,从而达到淡化色斑的效果,还能改善眼部血液循环,减少黑眼圈和眼袋的出现。

麻醉准备

5. 毛发再生

针对斑秃、头发稀疏等问题,PRP利用富含声场因子促进毛发再生,改善头皮血液循环,激活休眠的毛囊,刺激毛发生长,对例如“斑秃”等多种脱发性疾病治疗效果显著。

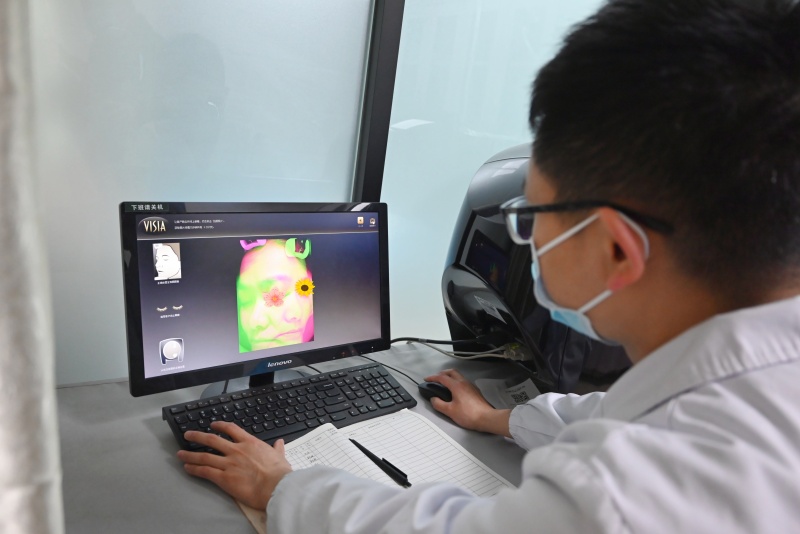

“PRP”注射

富血小板血浆(PRP)是一种通过离心技术从自体全血中提取的高浓度血小板浓缩液。它富含血小板、白细胞、纤维蛋白和多种生物活性物质,这些成分共同作用,能够释放大量生长因子,促进组织的修复与再生。

美容前

美容后

PRP在再生医学领域的应用非常广泛,已经渗透到多个临床科室。以下是PRP应用的一些主要科室:

神经外科:用于脑外伤、脑肿瘤等神经外科疾病的术后恢复。

骨科:用于骨折愈合、关节软骨损伤等。

消化内科:用于胃炎、肠炎等消化系统疾病的综合治疗。

内分泌科:用于糖尿病、甲状腺疾病等内分泌疾病的综合治疗。

心血管内科:用于心脏手术、冠状动脉搭桥等心血管疾病的术后恢复。

妇科、产科:用于产后恢复、妇科疾病的治疗。

普外科:用于腹部手术后的恢复。

口腔科:用于牙周病、口腔溃疡等治疗。

创面修复:用于慢性伤口、烧伤等创面的修复。

皮肤科:用于痤疮、疤痕修复等皮肤问题。

生殖医学:用于不孕不育的治疗。

泌尿外科:用于前列腺疾病、尿道损伤、性功能障碍、前列腺炎等男性健康问题。

眼科:用于视网膜脱落、白内障等眼部疾病。

耳鼻咽喉科:用于咽喉炎、鼻窦炎等耳鼻喉疾病。

疼痛科:用于慢性疼痛的治疗。

康复医学科:用于运动员的肌肉和韧带损伤恢复。

以及老年人的多种慢性疾病综合治疗。

目前,关于PRP制备各科室临床疾病的应用已形成多篇指南或专家共识,充分证明了其在医疗领域的重要地位和广泛应用前景。